以前このコーナーでオペラの歴史的なことについて触れた時に、そもそもオペラは王宮の権威、威信等を象徴する行事としての役割として発展して行ったと述べた。さらに公共の劇場が生まれた後では歌手の技巧を聴かせるためのあらゆる音楽的技法が生み出され歌手が聴衆の人気をさらっていき、舞台に上がる作品は人気を取ること、お客が良く入ることがおのずと宿命づけられていく。言うなれば、今日でいう人気のあるエンタメであった。しかし今では欧米諸国でさえオペラは古典的な芸術となり、一般的にはポピュラリティがあるとは言い切れないジャンルとなった。聴衆の高齢化も進みどう攻略し若い人達へアプローチしていくかが課題となっている。このようなオペラの発展と衰退を観ていくとその裏にはオペラ特有の社会との結びつきが存在しているように感じられる。

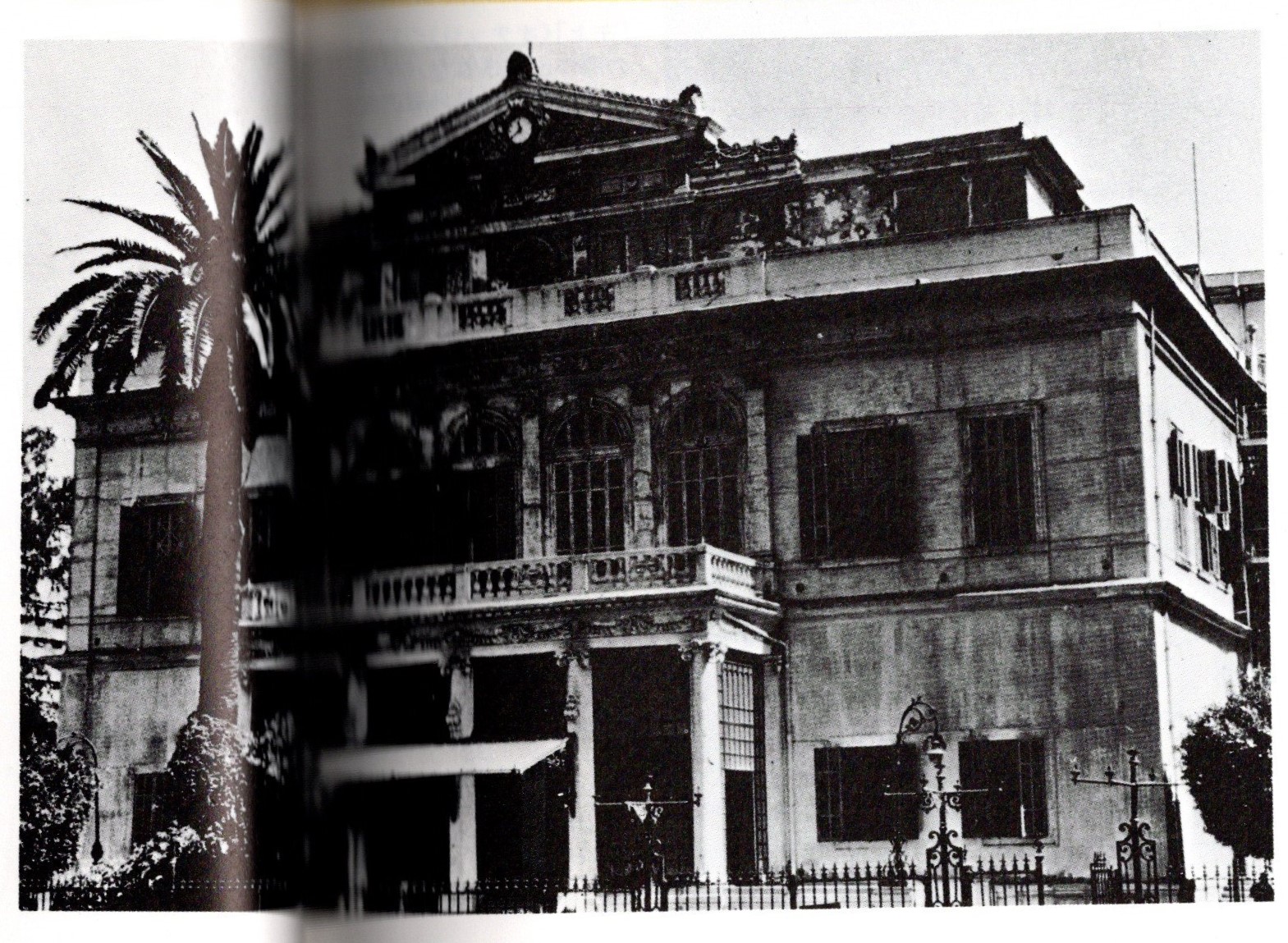

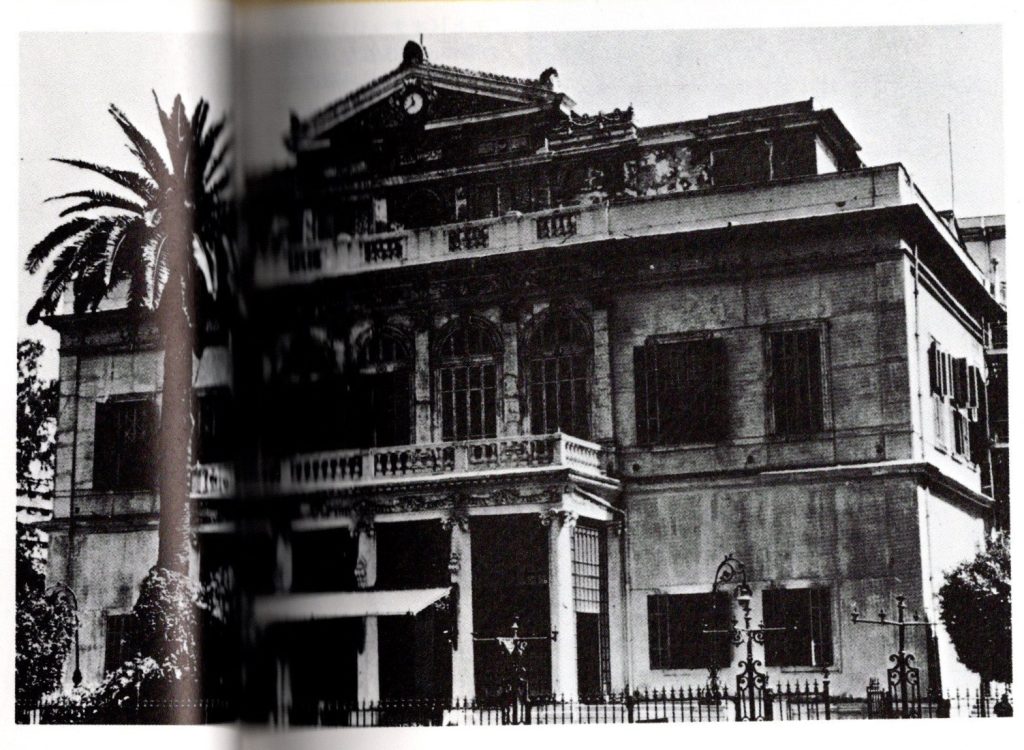

見方を変えて振り返ると、19世紀にはオペラ作曲家の意思や感性が強く表現された作品が生まれるようになり、劇場文化の姿も変わってきた。その一つがオペラにおけるオーケストラの位置づけがワーグナーの作品の誕生により変化した。オペラ上演においてオーケストの劇場での配置が現在のようになったのはワーグナー作品においてオーケストラの重要性が増したことによる成課と言える。劇場におけるオーケストラの位置づけはそれまであまり高くはなかった。とくにイタリアオペラでは歌手の伴奏の意味合いが強かった。オーケストラがオペラのドラマに深く参加することによりオーケストラが劇場内でどのポジションにあるのが理想的なのかが、ワーグナーの作品によって考えられるようになった。イタリアの劇場で初めてワーグナーの作品が上演されたことにより、オペラ上演の在り方が変化していった。ヴェルディは晩年の作品『アイーダ』においてオーケストラの役割をワーグナーから学び、それまでの作品とは違ったオーケストラの響きを作り出した。他方『アイーダ』 はエジプトのスエズ運河開通記念行事としてカイロの歌劇場設立のシンボルとしてヴェルディに依頼されている。ヴェルディは大変名誉なことであるとわかりつつも、芸術が国家による単なる宣伝材料として扱われる時代の風潮に憤りを感じていた。そのためか、カイロ歌劇場での初演には立ち会っていない。

どの時代にもオペラを取り巻く事柄、社会性というものが、その作品を規定する重要な要素となっている。純粋な音楽的な作曲行為だけでなくその時代の風潮、作曲家の意思と劇場との関係性や歌手との関係、台本作家との思惑、上演許可をつかさどる地域の当局との関係等、あらゆる要素が複雑に絡み合いながらオペラ作品は生まれるのである。この点が他の器楽曲との大きな違いとなっている。それは、オペラは上演という複合的な要素の上に成立しているジャンルだからなのである。