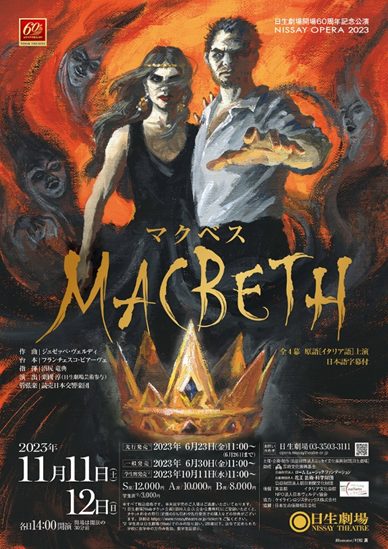

「マクベス」と言えば、シェイクスピアの戯曲であり上演される芝居を思い起こすことだろう。でも原作を「マクベス」としながらも、違うジャンルの作品として生み出されたケースも多々存在する。その一つとして、オペラ『マクベス』がある。イタリアの代表的オペラ作曲家であるジュゼッペ·ヴェルディの第十作目の作品がある。ヴェルディの初のシェイクスピア作品であり、晩年の『オテッロ』、『ファルスタッフ』へと繋がる一連の シェイクスピアへの思いの扉が開かれた作品である。イタリアの劇場のレパートリーに定着し、多くの指揮者、演出家によって上演されている。上演に際し、オペラは基本的に楽譜によって、作品の場面構成、音楽、言葉が規定され、若干、あるいは慣例の省略を除き変更しないのが通例となっている。通例というよりも、作曲家が残したあの偉大な作品という受け止め方が演奏者、聴衆の両者の根本にあり、ヴェルディのあの音楽の『マクベス』を聴きたいという聴衆からの要望が強く存在する。ましてや、ヴェルディの「マクベス」以外の音楽が演奏されるようなことは言語道断である。

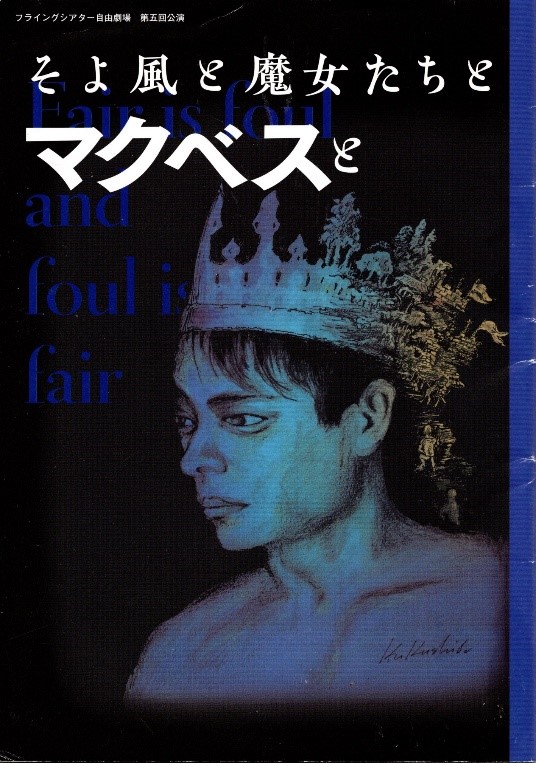

一方、芝居の「マクベス」の上演は、シェイクスピアの「マクベス」を原作戯曲としながらも上演台本と称して上演ごとに台本を作成し公演ごとの新たなスタイルで上演を行うのが一般的となっている。演出家による作品に対するアプローチの仕方が異なり現実的に色々な「マクベス」が存在する。先日劇場に足を運んだフライングシアター自由劇場の「マクベス」は、演出の串田和美氏によるかなり原作と異なった場面や言葉が巧みに組み込まれていた。舞台に歳をとった老人のマクベスが登場するシーンもある。シェイクスピアの原作戯曲には描かれていない。このように上演を前程にしながらも原作戯曲とは異なるものを上演の際許容する演劇があり、上演において作られたものをほぼそのまま上演し、作者以外の音楽を許容しないオペラがある。どちらとも大元はシェイクスピアの「マクベス」である。上演という形で作品提示をする芸術作品でその一般的な捉え方がこのように違うのは、いったいなぜなのだろうか。

この原作に対する演劇とオペラとのアプローチの仕方の違いには、いくつかの要因がかかわっているように感じている。一つには作品に込められた歴史観の違いによるものではないかということである。オペラ作品について語る際、一番重要となるのが作曲家である。オペラ「マクベス」の場合、ヴェルディのいつ頃の作品であり、ヴェルディがその時代題材として選んだのがシェイクスピアの戯曲であり芝居であったこと、ヴェルディがその作品にどのようなアプローチで音楽を構成していったか等、論じる材料としてすべて作曲家ヴェルディの存在が関係してくる。オペラにおける作曲家の位置づけは絶対的であり、考える余地のないことである。この作曲家の位置づけがオペラを歴史的にとらえるということなのではないだろうか。一方演劇における戯曲の原作者はあくまでも作品を生み出した作者でありながらも作品における絶対的な存在とは言えず、二次的存在ではないだろうか。よって作品は作家の手から離れた客観的存在として捉えられている。上演空間での「マクベス」という作品がシェイクスピアの戯曲でありながらも「マクベス」という作品のドラマを再構成して提示したりすることが、可能であり、許容されるのは、絶対的な歴史性よりも作品と一歩離れた地点の客観的な立場でシェイクスピアを捉えているからに他ならない。

このオペラ作曲家と原作戯曲の作家の作品との関わりの違い(あるいは作品の享受のされ方の違い)が上演における作品提示の仕方の根本的な考え方の違いとなって現れてくる。他に、上演においてのオペラと演劇の違いは、オペラにおけるオペラ台本の位置づけが存在することが上げられる。この点については次回にお伝えしていきたい。